1、中国传统养生学起源与发展

中国养生学是一门顾养身心的学问,它是建立在华夏民族对于人的生命的独特认识的模式之一,具有系统的理论思想和实践方法。传统体育养生是在传统养生学理论指导下,进行的预防疾病、养护生命、延年益寿的实践活动。

中国传统体育养生学,历史悠久,渊源流长。它产生于中华民族的沃土之中,是中国古人源于对生命的理解和认识,而创造出来的一种关于人类生命的体质和自我养护、改善和发展的文化。它在长期的演变和发展中,受到中国传统哲学、医学以及儒、道、佛等各家思想的影响,并经过千百年的养生实践,逐渐积累成丰富的养生文化。

(一).古代养生活动的发端

1.原始“舞蹈”中的导引术萌芽

2.甲骨文和《尚书》中的寿考观

3.《周易》与养生思想的发端

易经提出的万物本原的天道观,动静互涵的运动观,阴阳和调的平衡观,顺应天时的达生观,柔静顺缓的静养观,抑阳益阴的调养观等成为后世养生理论的基础。

(二)养生理论与方法的初步形成

春秋战国至秦汉三国是我国养生学发展的重要时期,在春秋战国诸子百家对养生实践总结、归纳的基础上,经秦汉三国的融会,奠定了我国古代养生的理论基础。在长期的实践中,医家、道家、儒家、神仙家等炼养方法都有较大的发展,逐步形成了不同的炼养体系,奠定了我国古代炼养术的基本模式。

1、神仙家方士对养生文化的影响

从战国到秦汉,逐渐成了专门从事养生治身研究和活动的神仙家方土,在战国为神仙家,秦汉初为方仙道,汉为黄老道,东汉以后其主要思想和方术为道教所吸收容纳。

在养生实践上,方土们除采用一般养生方法如导引术、辟谷、行气等进行修炼外,还强调服食药物,一般称为“服食”。

神仙家方土们在战国到秦汉对养生作了不少研究,如长沙马王堆出土的帛书《辟谷食气》、《导引图》、《养生方》以及竹简《十问》、《合阴阳》等都是战国秦汉方士们所撰的养生专著。

2、老子、庄子与养生

春秋战国时期的道家学说,是以老、庄为代表的。先秦诸子中的老子,是道教的创始人,被后世神仙家们奉为祖师。老子哲学中包含了丰富的朴素辩证法思想,其根本的观念是虚无、无为。从这种哲学观念出发,形成了“恬淡寡欲”、“清静无为”的养生思想和养生原则。

3、《荀子》《吕氏春秋》论养生

荀子在《天论》中提出以动养生的理论,他说“养备而动时,则天不能病”,主张积极锻炼身体,强调运动养生对防病延年的重要作用。

《吕氏春秋》成书于战国末年,该书综合诸子百家的学说遗论,有着系统的养生思想。比较详细地阐明了要长寿就要讲究养生的道理,其方法是“顺生”、“节欲”、“去害”、“主动”。《吕氏春秋·尽数篇》中说:“流水不腐,户枢不蠹,动也。形气亦然,形不动则精不流,精不流则气郁。” 从一般人的生活出发,用浅显易懂的道理,论证了运动对人体机能的效应。这是我国独具特色的“动以养生”说。

4、先秦儒家的修身思想

儒家学派创始于春秋末期,后世把孔子、孟子作为儒家学说的代表人物。其学术思想被后世封建社会统治阶级封为正统思想,对中华民族精神生活影响很大,自然也影响到养生学。养生理念:修身养性:仁德、孝道;中庸平和:和为贵;欲而不贪;饮食养生:美食、卫生和兴趣广泛:“六艺” —— 礼、乐、射、御、书、数。

在养生实践中,儒家重视个人的精神、品行道德的“修身”,另一方面,也有身体的修养 。 在养生方面,孟子提出修身之道“一曰养心,二曰养气”,“夫志,气之帅也,气,体之充也” 荀子明确提出“治气养心” “治气养生” 。孟子还主张用积极思维和积极锻炼的方式,以保持人体器官的健康不会因废弃不用,而过早的衰微。

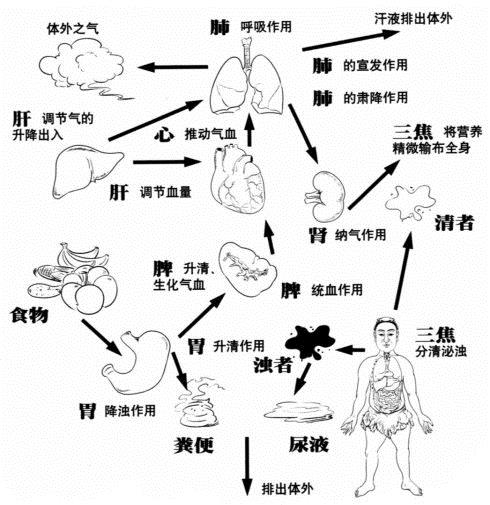

5、《黄帝内经》中有关人体生命的理论与养生保健思想

《黄帝内经》基于对人体生命的认识,提出了自己的养生原则和主张,“法于阴阳,和于术数” “和于阴阳,调于四时” “节阴阳,调刚柔” 等,总结了先秦时期医学的丰富的实践经验,也吸取了诸子百家对生命的认识的大量知识,对于养生从理论、原则和方法等,都做了较为全面的论述。从而奠定了中医养生学的理论基础。在养生实践上,提出“恬淡虚无”、“独立守神”、“精神内守”、“导引”等养生方法。

6、导引行气术

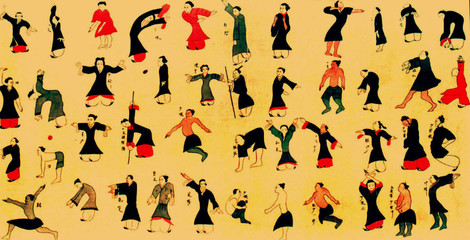

导引是以肢体运动为主而配合呼吸吐纳的运动方式。先秦时期导引术较为简单,见于文献的仅“熊经鸟伸”等单式动作。秦汉时期,导引术有很大发展。

1973年在长沙马王堆西汉墓中发现了一幅珍贵的帛画《导引图》,图中绘有44个各种不同人物的运动姿态,有伸屈、体侧、腹背、转体等动作,既有立势、又有坐势;既有徒手动作,又有使用器物的动作,许多动作是模仿动物形态而来。

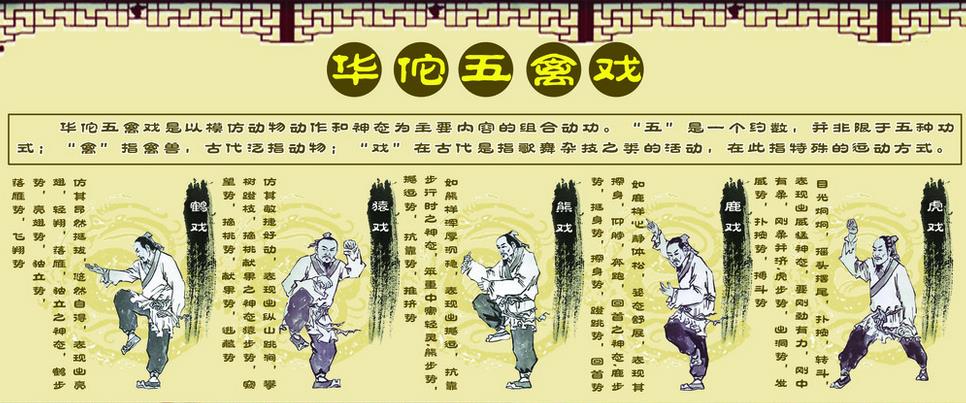

东汉未年,华佗在前代导引术的基础上,创编了势势相承的《五禽戏》,开创了导引套路术式的先河。五禽戏是模仿虎、鹿、熊、猿、鸟五种动物的神态而创编的一套自我保健的导引术。《五禽戏》的产生,标志着导引术从单个动作术式向套路术式发展,为后世导引术奠定了基本模式。

行气是一种以呼吸吐纳为主的养生方法。早在先秦典籍中已有行气活动的某些记载。战国时期的《行气玉佩铭》,是一篇镌刻在12面体柱形的玉佩上的铭文,用短短的45个字,非常简练是描述了呼吸行气的具体方法

(三)传统养生理论与炼养术的充实与发展

两晋南北朝至隋唐五代,是我国传统养生学得到充实与发展的时期。早期道教的炼养术得到迅速发展,导引术出现了与行气合流的发展趋势,医学与养生结合更加紧密,并随着佛教的兴盛,部分炼养术开始打上了释家的印记,传统养生学得到充实与发展。

1、早期道教的养生理论与实践

中国道教养生文化,对中国古代养生文化有重大贡献,不仅理论全面系统,而且功法众多,是形成体系的一种养生学说。养生功法门类众多,仅大的划分类别,就有如呼吸吐纳、存想内视、导引按摩、辟谷服饵、香汤沐浴、饮食养生、药物养生、房中节欲、内丹修炼等等。

《 太平经》 是道教最早的经典,其主要养生思想,是主张通过人体内精气神的修炼来治身养生。“ 欲寿者当守气而合神,精不去其形,念此三合以为一。” 这是古代养生史上第一次明确提出炼养精气神理论。

《 黄庭经》 从道教长生修炼角度出发,结合道教养生理论及医家经穴脏腑功能理论,以七言韵之体对魏晋以前道教气功修炼的人体生理根据和炼养要决作了全面的总结和阐述。后被誉 “ 寿世长生” 之妙典。

东晋著名道教养生家葛洪集秦汉以来炼养方术之大成,提出了一套系统的道教养生理论与方法。著有《抱朴子》 一书,主张根据不同的具体情况采用不同的养生术,将导引、行气、服食、房中等各类方法融汇贯通,取其所长,汇于一个养生体系中。在诸多行气法中,首重胎息,创胎息功法。

陶弘景南朝齐梁时代著名医家,在《 服气疗病》 中,不但讲述了各种调息法,还根据不同疾病提出六种吐气方法,即“ 吹、呼、唏、呵、嘘、呬,吹以去风,呼以去热,唏以去烦,呵以下气,嘘以散滞,呬以解极” ,他注意到行气术中吸气固然重要,吐气的方式也不可忽视,他提出的吐气六种方法,后人称之为六字决。

隋唐时期的道教在继承传统道教养生术的基础上,又形成一种新的行气内炼功法流派— 内丹术。

2、医疗导引行气术的发展

巢元方与《 诸病源侯论》

孙思邈 与《千金要方》

3、佛教对养生的融摄

随着两晋南北朝至唐代佛教在我国的传播和发展,养生家无不受其影响。因此,寇谦之、陶弘景、孙思邈都不同程度引佛入道,吸收和借鉴佛教的炼养方法,以充实和发展养生学说,如采用禅观之法以求入静等。

司马承祯将佛教中的“渐悟”、“禅定”、“止观”等方法引入行气术中,不仅系统地解决了练功时入静问题,而且对唐末五代兴起的内丹学派“性命双修”理论产生了较深远影响。

(四)传统体育养生学的兴盛时期

传统养生理论与方法在宋元明清有了较大发展,在对前人养生资料的汇集和整理基础上,出现了大量的养生专著。特别是炼养术的盛行,简单易行的导引养生术,更加普及民众,我国养生术进入兴盛时期。同时,炼养术也得到发展,创编了八段锦、易筋经、小劳术、太极拳等简单易行的导引行气术。

1、对前人养生资料的汇辑和整理

《云笈七笺》是宋张君房编辑的一部道教类书。此书内容包括经教宗旨,仙籍语论、斋戒、服食、存思、导引、炼气、内外丹、方术等。

成书于明万历年间高濂的《遵生八笺》,该书集中国古代养生之大成,内容全面,资料丰富,兼及儒、道、释、医,修身养性,起居安乐,气功导引等各个方面。

2、医家学派的导引治病

汉唐至宋元以来,医家学派在治病疗疾的同时主张将导引应用于医疗,使导引术成为医疗手段与方法之一,形成了独特的医疗导引术体系。

金元四大医家,刘完素、张子和、李东垣、朱丹溪在将导引术用于治疗疾病方面各有特色。

明代胡文焕以隋巢元方《诸病源候论》养生方导引法为基础,参酌《太清导引养生经》等道家典籍的基础上编写了《养生导引法》。按照不同疾病,提出不同导引方法。精选了简便有效的各种导引法近120种 。

3、文人学士中对导引的研习

宋以来,一些以思想家、文学家著称的文人学士,对养生素有研究,特别是以静为主的导引行气术得到士大夫阶层文人学者们的欢迎,修炼导引气功成为一种风气,如宋代的欧阳修、程颢、程颐、苏轼、陆游、朱熹、明代的王守仁、明末清初的王夫之等对导引行气进行了研习。

4、简便易行的导引养生术

从宋代开始,中国古代导引术改变了以前过于繁琐,不易学习掌握的不足,向精练成套,简便易行的方面发展。

八段锦在北宋末年已有流传。北宋末晁公武在《郡辟斋读书志》中说:“八段锦一卷,不起撰人,吐纳导引之术也。”在明清两代出现了流传甚广的“八段锦导引诀”,在《活人心法》、《类修要诀》、《遵生八笺》、《内外功图说辑要》等养生著作中记载了这套口诀图势。八段锦在发展过程中变化很大,形成了文八段、武八段不同术式。

易筋经大致出于明代,托名达摩创编,《内功图论》等书有载。易筋经由12势动作组成,把调息练气与肢体活动紧密结合在一起,其中吸收了一些武术动作,是具有鲜明强身壮力特点的强壮功,曾被少林武术作为内功来修炼。

(五)传统体育养生学的转型与新生

1、近代传统体育养生学的滞后发展

2、新中国成立后传统体育养生学的继承与发展

近几年来,随着社会的发展和人们对健康身心的需求,具有良好养生健身、益寿延年功效的中国传统养生体育——气功、导引受到世人的关注。

中国传统养生体育日益走向世界,它必将在21世纪为人类健康作出新的贡献。

2、中国传统养生学独特的思想体系

气一元论思想

天人合一与整体把握思想

重人贵生与积极主动思想

内倾思维与反观自心思想

动静适宜与形神统一思想

3、中国传统体育养生方法

传统体育养生学内容全面,具有广泛的群众基础,包含了诸多方面的、丰富多彩的传统养生理论与实践方法,涵盖了生活的各个方面:以静为主,如静坐等;以动为主,如五禽戏等;以呼吸为主的,如彭祖闭气术;以特殊食物为主,如药饵养生术;以男女阴阳修炼为主;注重生活常识;其他还有四时起居,等等。

一、 导引术

导引是以肢体运动为主配合呼吸吐纳的传统健身方法它的基本要素包括肢体运动呼吸运动以及自我按摩。我国古代导引术流传至今,具有代表性的主要包括由华佗创编的以模仿动物行动特征进行锻炼的五禽创编于宋代的八段锦、易筋经;以及日常起居导引术、彭祖导引。

二、行气术

行气又称吐纳、调息、是一种以呼吸促进内在气血运动为主的养生方式,是一种自我控制的内循环运动。行气方法主要有以下两种:

一、以“意志”为主要特征,通过意念固守身体的某一部位,达到以神养气、以气养形的目的。

二、是源于“行气玉佩铭”所述之法,也就是后世所称的“周天行气法”即气沉丹田,进而循入前后的任、督两脉。

行气术的练习主要讲究松、静、自然、意气等。

三、房中养生术

房中养生术是中国古代独特的性保健、性医学和涉及生育等方面的养生方法。它的核心是固精益气、养气补精、还精补脑。可以说是中国古代的房中养生术是人类古典性科学皇冠上的一颗明珠。

四、服食养生术

服食养生堪称所有养生术中最古老的一种。它主要是根据各种食物不同的属性、气味,按五行阴阳关系相配合以滋养人体五脏。“谨和五味”与“食饮有节”,都是古人从养生学的角度总结出的经验之谈

五、四时颐养术

古代养生家根据“天人相应”的观点,认为人必须应四时的变迁以调摄精神。对此,提出了“和与阴阳,调于四时”的原则,后来的四时颐养术就是在此基础上发展起来的。

二、课程任务

1、在中国传统养生理论指导下,通过一定的身体姿势或动作,进行自我调息、调心的内练,以求健康身心、延年益寿的一门学科。本课程以传统养生的概述、历史渊源、基本理论、基本技术与方法和健身气功功法为主要内容,使学生了解传统养生的基本知识、掌握基本的养生技能并能够独立完成相关套路,培养终身体育意识。

2、通过本课程的学习,使学生掌握传统体育养生的源流和基本理论,以及传统养生的基本功法(即实践部分包括常用静功八段锦或六字诀或易筋经或或五禽戏);使学生对于传统体育养生效果有更深入的了解,体会内外兼修,动静相宜的要领;拓宽学生的知识面,提高体育技术技能,培养学生对中国传统文化和养生功法的学习与应用能力。

三、教学内容

(一)基础理论

中国传统养生概述、历史渊源、思想模式、基本理论

(二)实践部分

1、基本技术与方法:调身、调息、调心、基本手型、步型、练功注意事项、练功反应和处理方法等。

2、经络学说与按摩:常用养生穴、经络学说、保健按摩

3、武术养生:功法源流、功法特点、习练要领、动作学习、功理作用、相关经络、配乐。

4、健身气功:易筋经、八段锦、五禽戏、六字诀功法源流、功法特点、习练要领、动作学习、功理作用、相关经络、配乐。